○東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月27日

規則第3号

東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成3年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の容器及び排出基準)

第2条 条例第6条の規定により処理区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分しない一般廃棄物を雨、雪又は昆虫類の侵入等の恐れがなく、かつ、町が行う処理作業に支障を及ぼさない構造の袋等の容器に収容しなければならない。

3 処理区域内の土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物について、町長が容器に収集できるように当該土地又は建物の周囲の除雪を行う等協力するとともに、町長が定める収集日及び収集場所以外には廃棄物を置いてはならない。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第3条 条例第7条の規定による一般廃棄物を自ら処理する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分にあたっては、一般廃棄物が飛散し及び流出しないようにすること。

(2) 一般廃棄物の埋立処分にあたっては、生活環境の保全上支障を生ずる恐れがないようにすること。

(3) その他関係法令を遵守すること。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

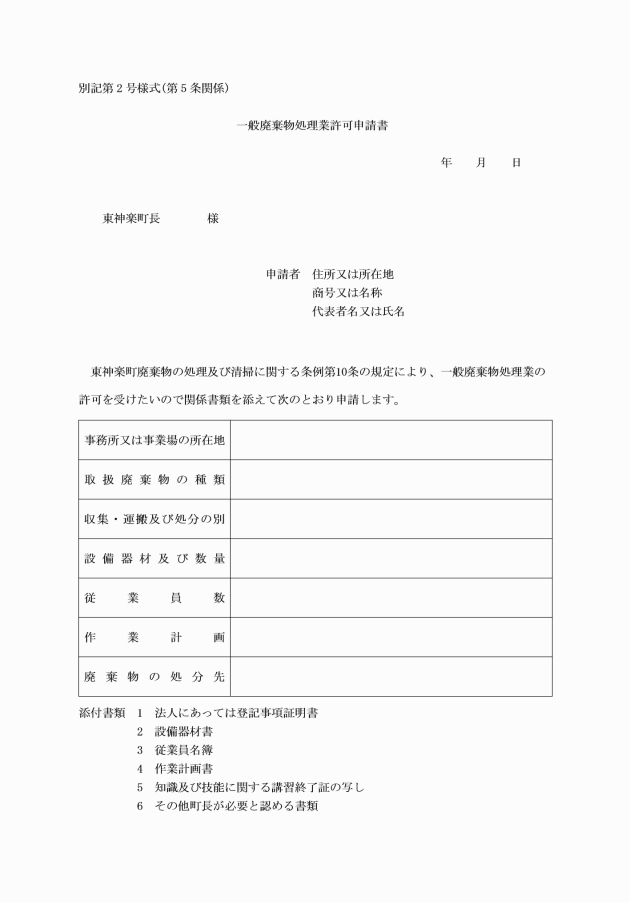

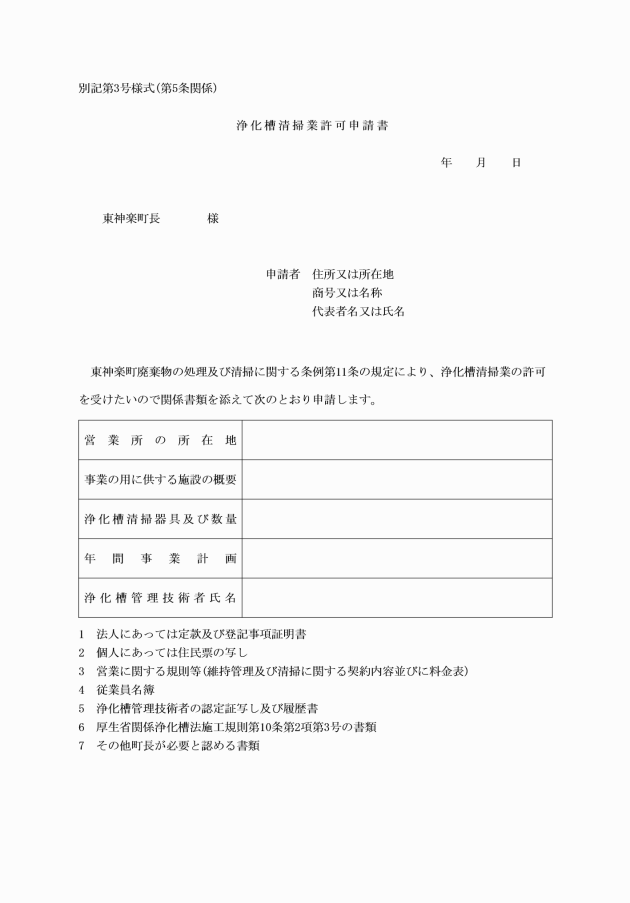

第4条 条例第9条の規定による町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条の規定に適合すること。

(1) 主たる事業所、営業所及び設備器材を町内及び近傍市町に有すること。

(2) その他関係法令の規定に適合すること。

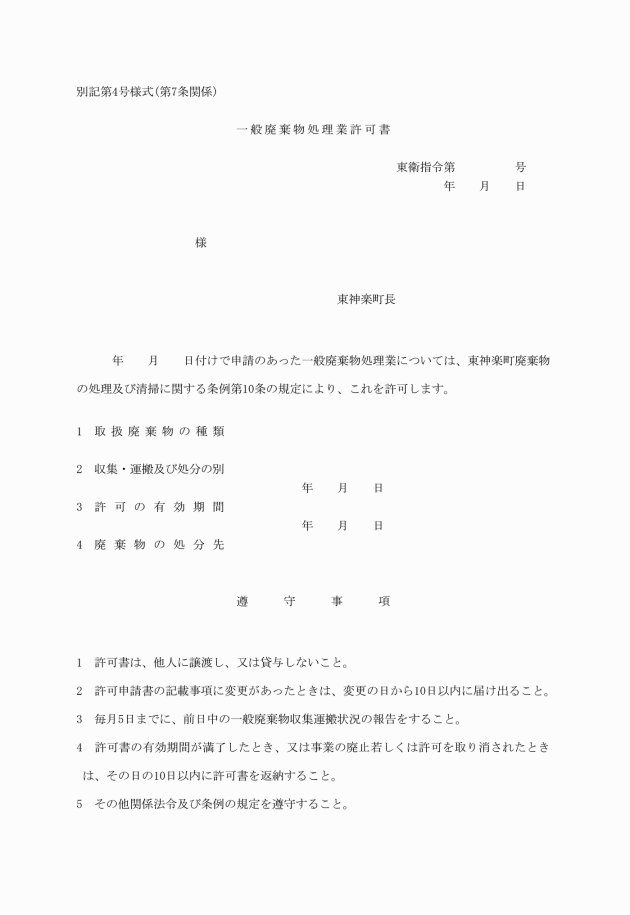

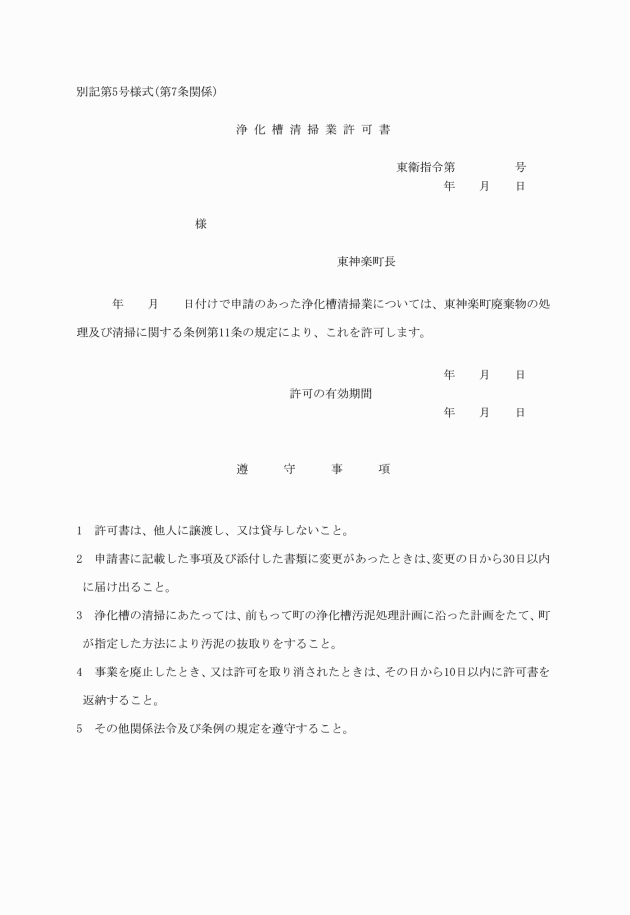

2 許可書の有効期間は、2年とする。

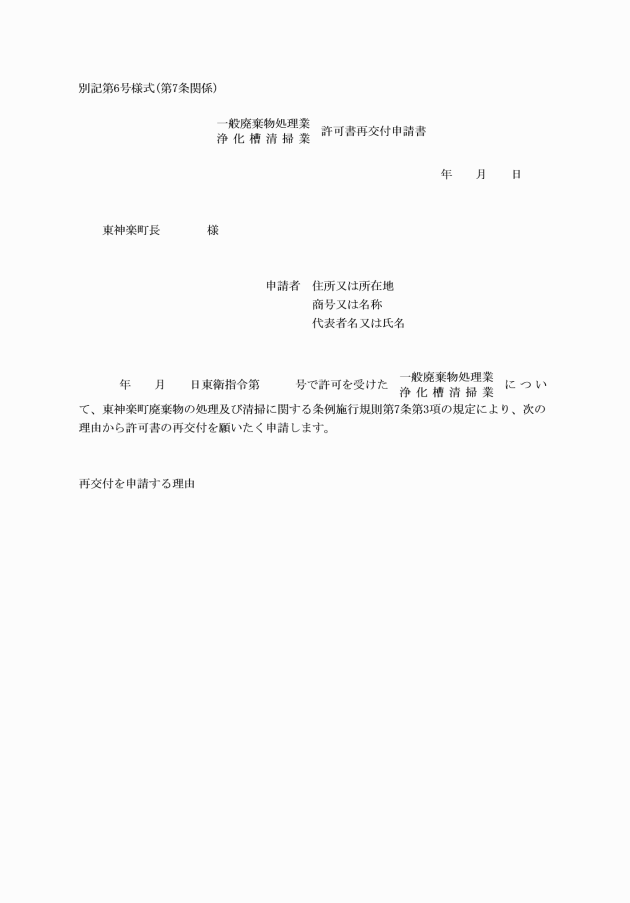

3 許可書を亡失し、又は破損したときは、再交付申請書(別記第6号様式)を町長に提出して許可書の再交付を受けなければならない。

(事業範囲の変更許可申請書)

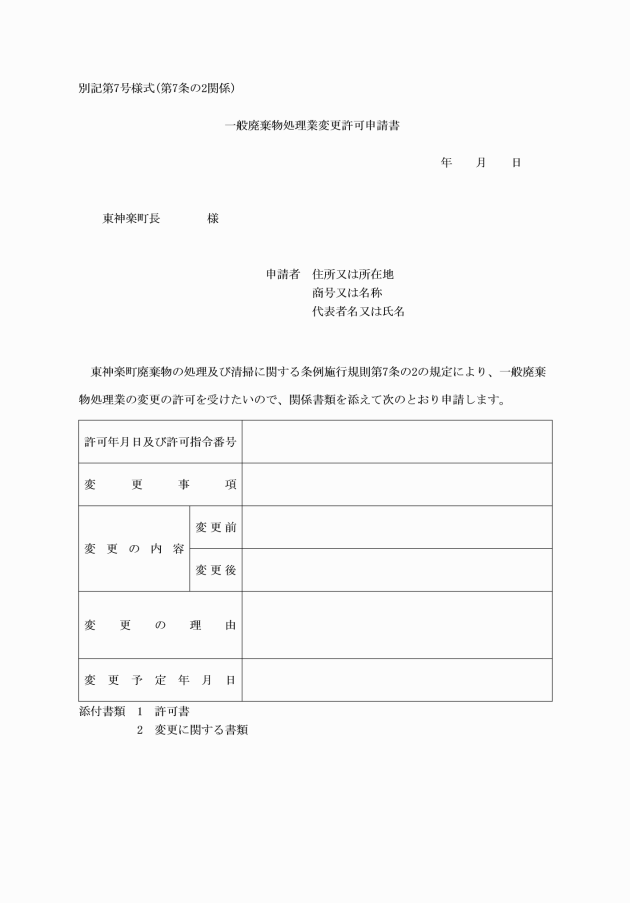

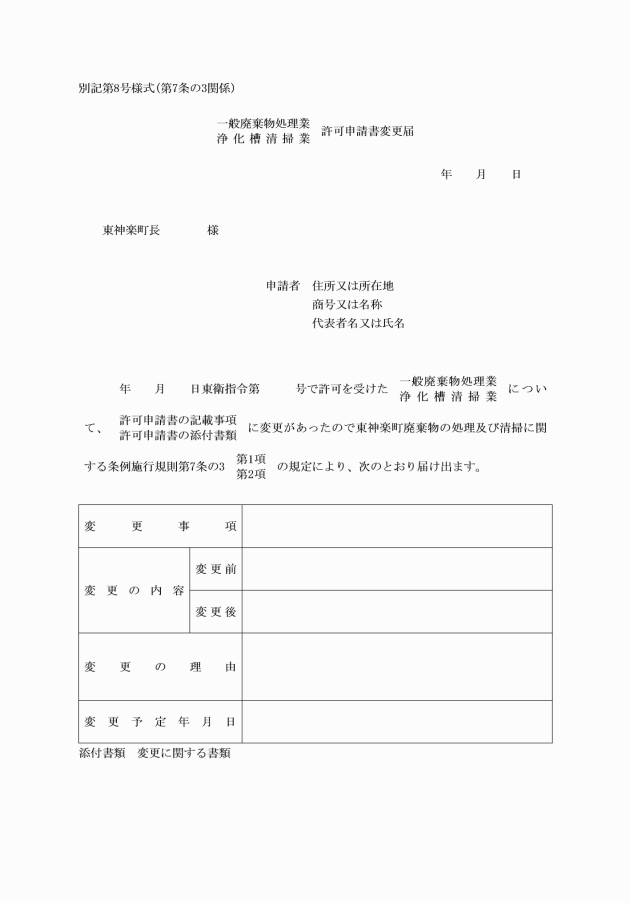

第7条の2 一般廃棄物処理業の許可書を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記第7号様式)を町長に提出して許可を受けなければならない。

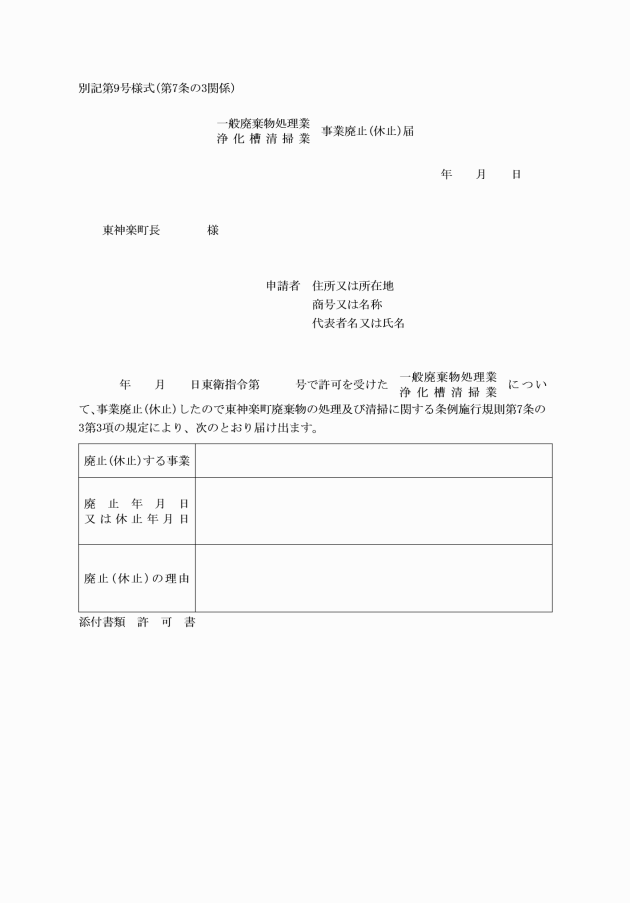

3 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、その事業の全部又は一部を廃止又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から一般廃棄物処理業者にあっては10日以内、浄化槽清掃業者にあっては30日以内に事業廃止(休止)届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業者等)

第8条 一般廃棄物処理業者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業者にあっては、令第3条に規定する基準、浄化槽清掃業者にあっては、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に規定する基準を遵守すること。

(2) 業務上の必要事項について、別に示す項目の報告をすること。

(3) その他関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(許可の取消し又は事業の停止)

第9条 一般廃棄物処理業者等が前条の規定に違反したときは、町長はその許可の取消し又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。

(許可書の返納)

第10条 許可書の有効期間が満了したとき、又は、一般廃棄物処理業者等が事業の許可を取り消されたときは、処理許可業者等は、その日から10日以内に許可書を町長に返納しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者等がその事業の全部を廃止し、又は死亡したときは、それぞれ本人又は相続人(法人にあっては清算人)は、直ちに許可書を返納しなければならない。

(審査請求)

第11条 第9条の規定により許可の取消又は事業の停止の通知を受けたものがその処分に関し異議があるときは、その通知を受けた日から3箇月以内に町長に対し審査請求立てることができる。

2 前項による審査請求があったときは、町長は当該審査請求に対する裁決をし、当該審査請求をした者にその旨を通知するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

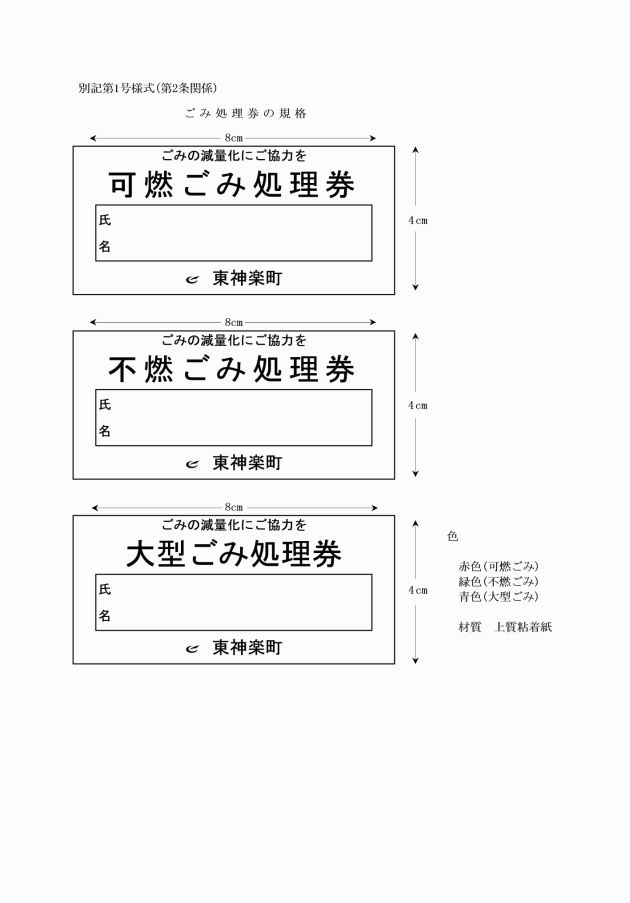

第12条 条例別表ごみ処理手数料の項の規則で定める手数料の徴収方法は、町が指定したごみ処理券取扱所でごみ処理券の交付枚数に応じて徴収する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、納入通知書により徴収することができる。

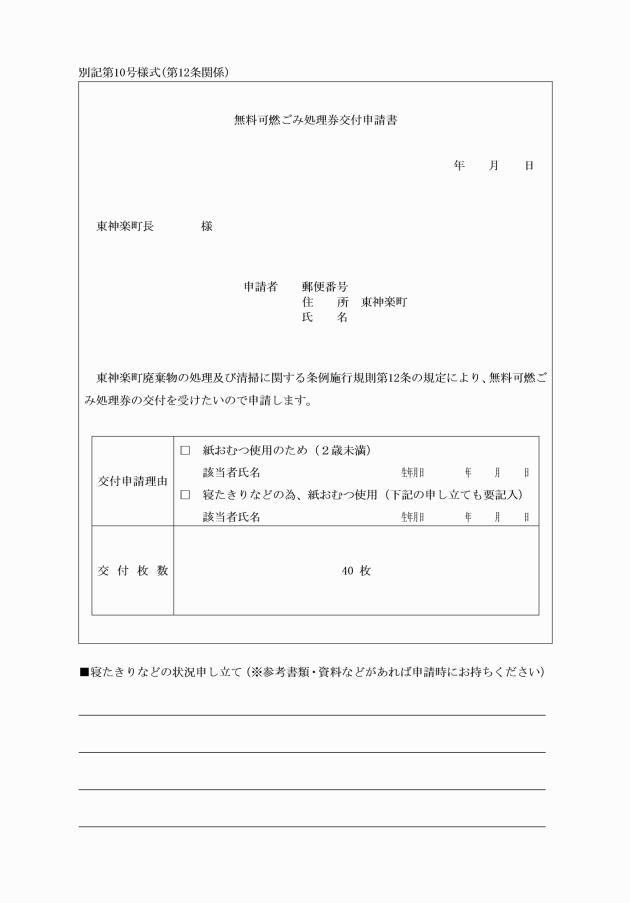

(1) 世帯に対しては、年度内につき1回、4人以下の世帯は25枚、5人以上の世帯は30枚とする。

(2) 乳幼児(満2歳まで)のいる家庭に対しては、対象者1名につき最大80枚とする。ただし、対象者が転入した者であって、転入時の年齢が1歳を超えている場合は40枚とする。

(3) 寝たきりなどにより紙おむつを使用している方がいる家庭に対しては年度内につき1回40枚。ただし、配布を受けようとする者は、無料可燃ごみ処理券交付申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

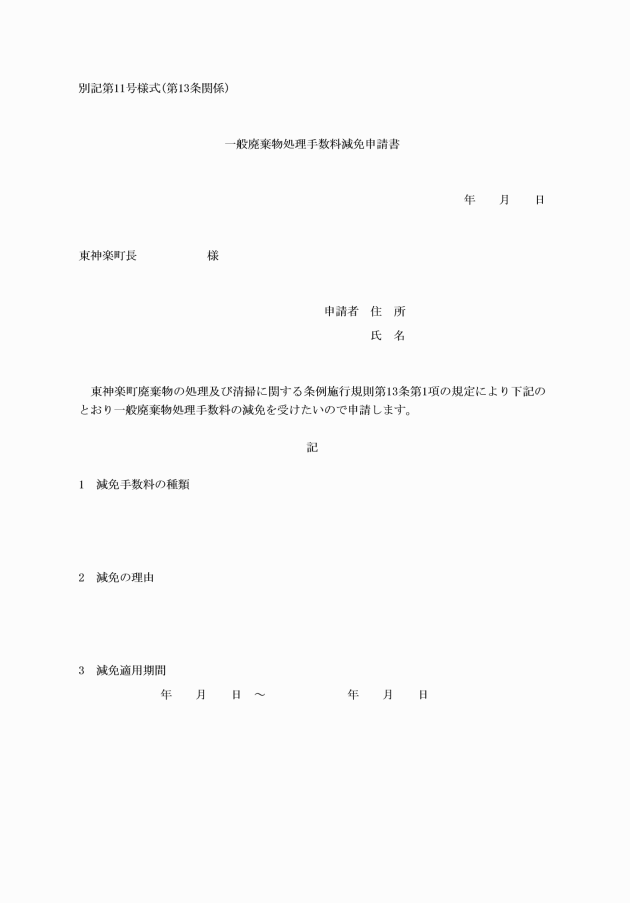

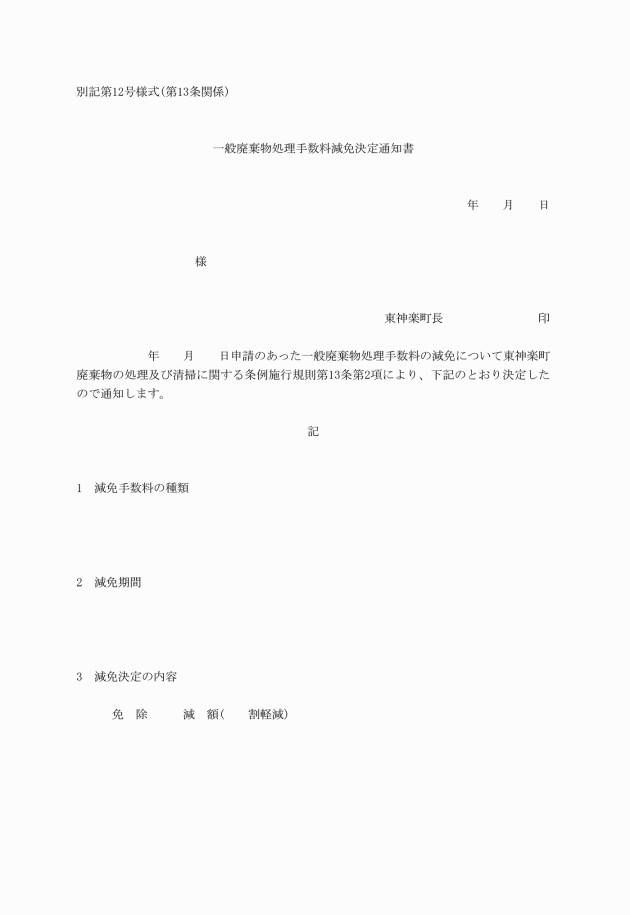

2 町長は、手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(ごみ処理券の返還)

第14条 町長は、交付したごみ処理券の返還には、応じないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(無効のごみ処理券)

第15条 ごみ処理券について、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

(1) 著しく汚損又は損傷したもの。

(2) 正当な使用と認められないもの。

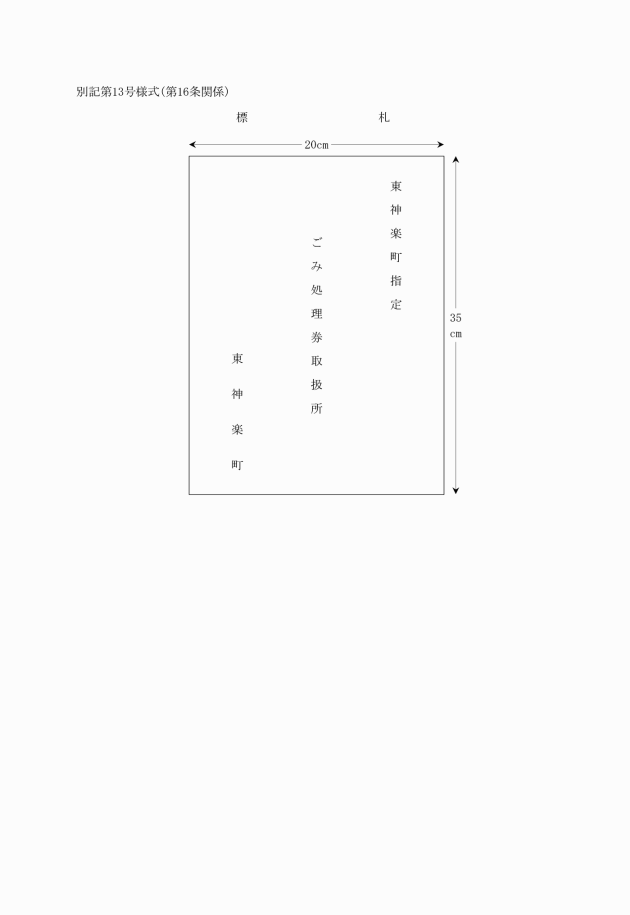

(ごみ処理券の交付場所)

第16条 ごみ処理券の交付は、町長が指定するごみ処理券取扱所において、行うものとする。

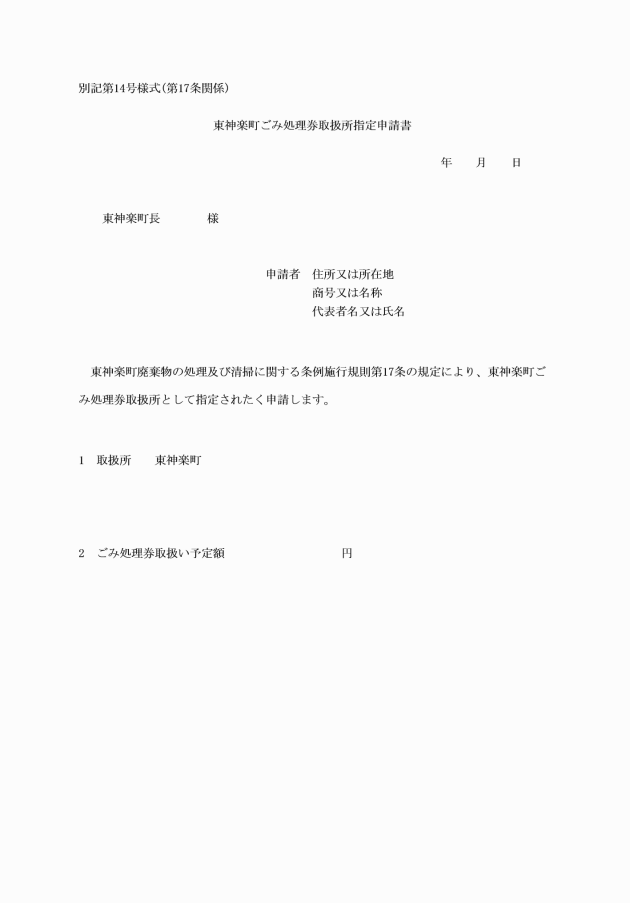

(取扱所の指定申請)

第17条 ごみ処理券の取扱所の指定を受けようとするものは、東神楽町ごみ処理券取扱所指定申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

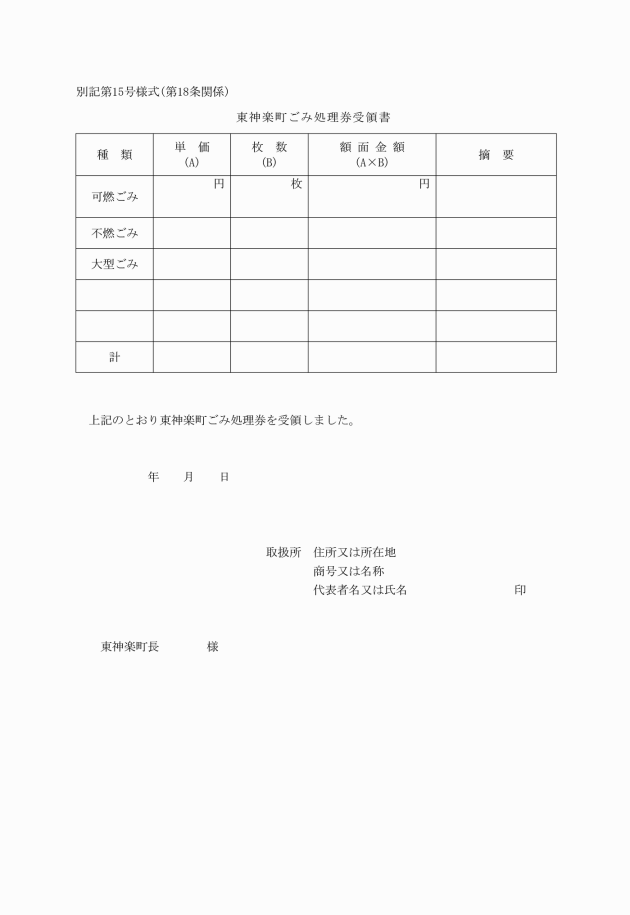

(ごみ処理券の受領報告)

第18条 ごみ処理券を受領したときは、東神楽町ごみ処理券受領書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

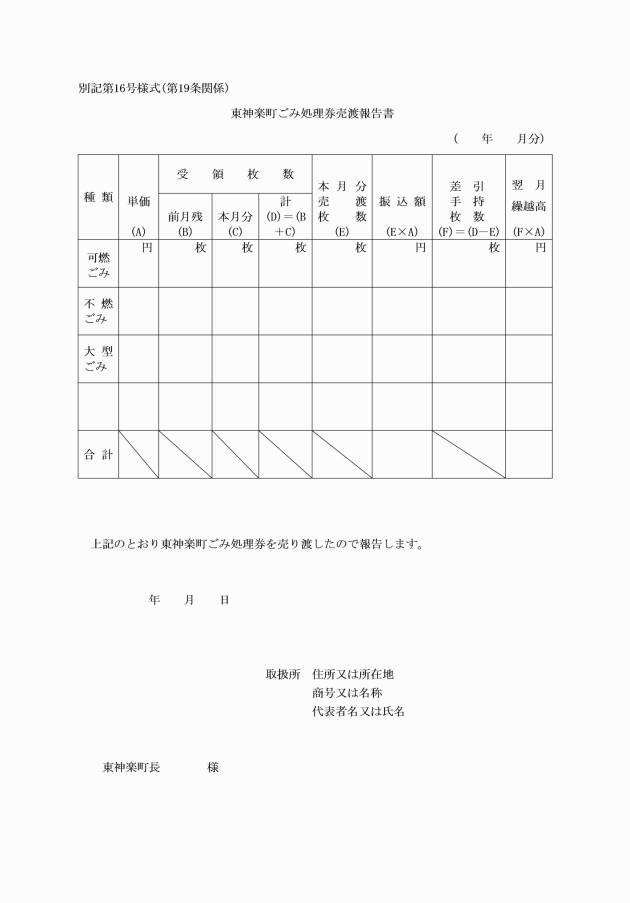

(報告及び代金の納入)

第19条 ごみ処理券を売り渡したときは、当該月分をまとめて翌日10日までに東神楽町ごみ処理券売渡報告書(別記第16号様式)を町長に提出するとともに、その代金を町に納入しなければならない。

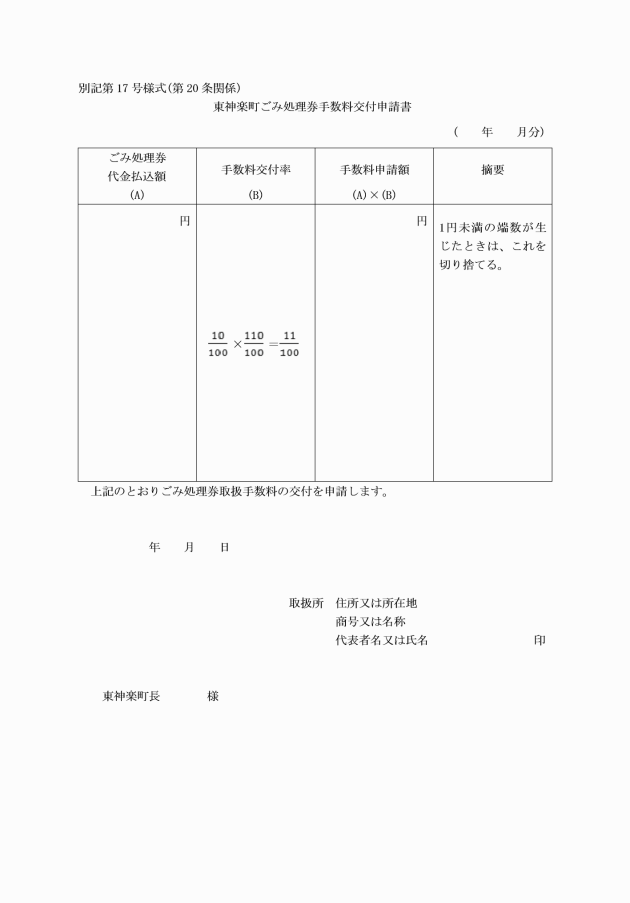

(取扱手数料)

第20条 取扱手数料は、取扱所において取扱ったごみ処理券額面金額の合計額の100分の10に相当する額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(ふん尿の使用方法)

第21条 条例第16条の規定により、ふん尿を肥料として使用できる場合の基準は、市街的形態をなしている区域内にあっては、次のとおりとし、その他の区域内にあっては、生活環境に係る被害が生ずる恐れがない方法により使用することができる。

(1) 発酵処理して使用すること。

(2) 化学処理して使用すること。

(3) 尿のみを分離して使用すること。

(4) し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用すること。

(5) 十分に覆士して使用すること。

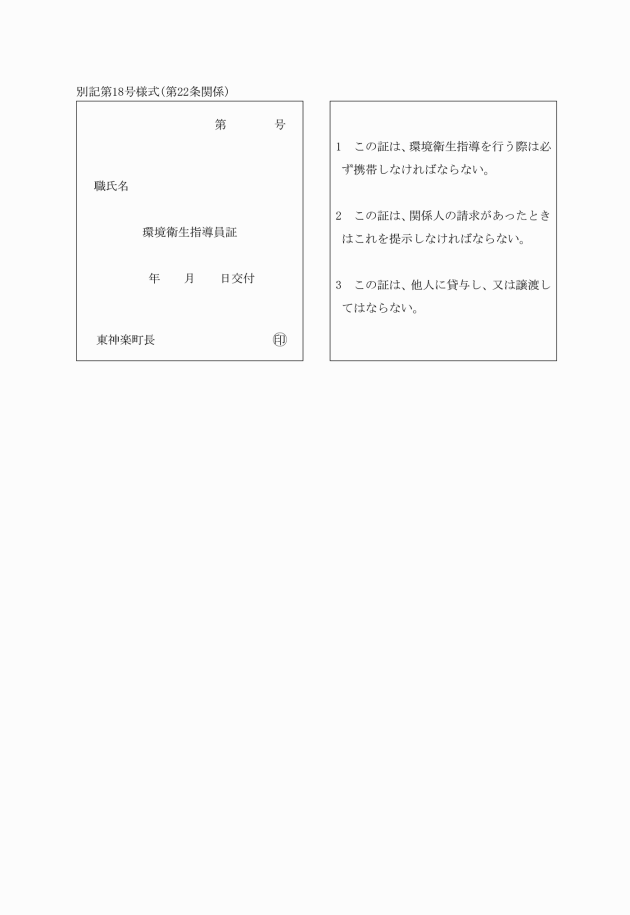

(環境衛生指導員の身分を示す証)

第22条 環境衛生指導員は、職務の執行にあたり常にその身分を示す証(別記第18号様式)を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第2条第2項の規定により発行したごみ処理券は、改正後の第2条第2項の規定により発行したものとみなす。

附則(令和6年規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。